当1914年8月4日,假如有人在欧洲的街头大喊“战争”,其迎来必将是潮水般的、兴高采烈的欢呼。耐人寻味的是,在这场战争结束近100年后,以此为背景的游戏——《战地1》,也在玩家当中收获了类似的回声。作为有史以来最惨烈的战争,一战带来的悲剧影响持续至今,但无可否认,这场战争也是射击游戏的绝佳舞台,而连缀其中的诸多战役,则为这个舞台充当了不同色调的背景和幕布。正是这些元素的存在,让关于杀戮的暴力艺术被演绎到了极致。

根据已经公布的情报,本期“讲武堂”的中心正是《战地1》中相关战役的历史背景。随着更多消息公布,我们将在后续文章中做出补充。

无畏舰、海滩、血腥登陆:加里波利战役,1915-1916

作为本作最早的剧透信息,《战地》官方Twitter曾“奥马哈海滩”的截图旁做了这样的评论:“还记得《战地1942》中强行登陆海滩的场景?”尽管随后被误读为《战地》将回归二战,但事实证明,其背后的潜台词其实是,一战中最著名的登陆战——加里波利,将在游戏中举足轻重。不仅如此,从截图中,玩家们也确认,至少一张地图以这场战役为素材打造。

原以为是回归二战,实际是暗示一战中的加里波利战役

在这场战役之前,德军进攻,英军和法军防御,直到日渐高昂的伤亡,令双方转入了“堑壕对堑壕”的局面。因此,协约国将目光投向了欧亚大陆交界处的加里波利半岛——对困境中的协约国来说,这片土地的意义显而易见。控制了此处就能逼近君士坦丁堡,进而摧毁奥斯曼帝国,并将更多协约国军队从中东和高加索解放出来。

《战地1》早期公布的截图之一,其远方的海岸线和加里波利半岛的海岸线有着惊人的重合

负责指挥这场战役的,是62岁的英军上将伊恩·汉密尔顿,他出生于希腊的科孚岛,以擅长写作诗歌著称,但这位将军的思路依旧停留在19世纪,更像是一位文学家而非现代军事家。不仅如此,其对战场的了解更是令人咋舌:其全部信息来自一本1912年的土耳其陆军操典、一张不完善的战区地图和一本君士坦丁堡旅游指南。在一连串代价不菲的海军炮击之后,他猜测,部队在登陆后将不会遭遇激烈抵抗:1915年4月25日,协约国士兵蜂拥着登上了一片荒凉而寂静的海滩。

1915年,协约国在加里波利半岛的登陆场,附近的山丘上可见无数密集的掩体和阵地

在和平时期,从这些海滩出发,只需要步行一天一夜就可以抵达君士坦丁堡。但随着协约国军队从滩头攻入内陆,他们却遭遇了激烈抵抗。在投入战斗的土耳其部队中,就有精锐的第19师,它的指挥官是著名的穆斯塔法·凯末尔。

“我不是命令你们去作战,而是命令你们去死!”凯末尔在演讲中这样告诫他的下属,尽管这道命令足够冷血和绝望,但第19师的官兵坚决执行了它,许多部队在阵地上战斗到最后一刻。同时,德国-土耳其联军的指挥官冯·桑德斯也接到了警报,他迅速派出7万兵力赶赴海滩。从居高临下的阵地中,防御者开始向进攻者倾泻绵密的弹雨。

一位参加战役的幸存者写道:“海水像急流般泛起泡沫,随处可见鲜红的水花泛起。当这些泡沫散去时,海面忽然变得像水晶一样透明,透过水面,可以看到队形整齐、身穿军服的阵亡士兵——它们就像纪念碑上的雕像一样,昭示着战斗的恐怖和惨烈。”在5月上旬,协约国又不得不将另外5个师派往了半岛,这一方面是为了弥补损失,一方面也是为了执行汉密尔顿的计划。

1915年夏季,一次战斗结束后,协约国军人在战场上收殓双方阵亡者的尸体

这份计划的核心是发动第二次登陆,进而从侧翼完全包抄土耳其军队。然而,就和历史上其它失败的计划一样,它从一开始就高估了行动的突然性,并完全无视了敌军可能做出的反应。当1915年8月6日、协约国军队在苏夫拉湾大举登陆时,他们很快遭遇了土耳其人的阻击。随后几天里,前线僵持不下,而土耳其人的增援则不断海滩靠近。8月10日清晨,整整3万名土耳其士兵呼喊着跃出了战壕。英国人约翰·梅斯菲尔德后来写道:“他们以庞大的集群进攻过来……机枪喷吐着火舌……接着是一连串用匕首、石头和牙齿的近距离混战……阵亡者的尸体像稻草一样散落在战场上,它们在阳光下腐烂和变质。”这些尸体就像是无数丑陋的符号,标志着加里波利战役从对攻转入了僵持。

随着局势转入僵持,双方都在半岛附近修建了一系列工事,由于附近没有道路,因此协约国只能依赖骡子运送弹药和物资

此时,协约国已经派出了超过50万人,但只占领了若干悬崖和海滩,而在另一面,英国政府对汉密尔顿的无能感到失望,他们派出查尔斯·门罗将军接替了他的职务。在上任后,这位新指挥官发现,前线的局面已经非常绝望:部队被困在狭长的登陆场中,忍受着炮击、冷枪和机枪扫射,数万人患上了冻疮和战壕足,官兵们因为补给不济垂头丧气。当12月,他最终下令撤退时,大多数人都欢迎这个决定,当然,这个决定也存在巨大的风险,假如土耳其人在后方穷追不舍,登陆部队将很有可能全军覆灭。

感谢事无巨细的准备,这一幕最终没有发生。历史学家杰克·雷恩后来这样描述当时的景象:

“按照上船地点的远近,每个旅都被安排了不同的撤退时间。在接到命令后,各个大部队往往会被分成无数个6人到12人组成的小队,进而排成一列越过几十条堑壕和沟渠……没有灯火,也不准吸烟,沙袋铺成的路面掩盖了士兵们的脚步声……而土耳其人对此一无所知,他们继续向空空如也的堑壕发射炮弹。”

1916年,一名准备撤离加里波利的士兵向战友的坟墓告别

尽管撤退异常成功,但它无法改变一个事实:加里波利战役是一战协约国代价最高的军事行动,他们付出了超过25万人的代价,而唯一取得的成果,就是占领了几个毫无价值的立足点。不仅如此,为了击败土耳其帝国,政治家们不得不转而开辟新的战场,比如遥远的中东。为此我们必须提到一个人——“阿拉伯的劳伦斯”,当1917年、他的同胞正在堑壕中忍受枪林弹雨时,这位28岁的考古系毕业生,正和一群游牧民一道,在沙漠中等待袭击土耳其人的军列。

战马、列车、大漠:“阿拉伯的劳伦斯”与中东战役

这也是《战地1》为我们展现的景象:战马、列车、大漠,仅上述元素就足以让玩家热血沸腾,而当90多年前,人们面对相关报道浮想联翩时,想必也有着类似的感受。无可否认,劳伦斯的故事本身就是一个传奇:在一位英国人的带领下,成千上万的阿拉伯战士走出了世代居住的沙漠,为自由、复仇和荣誉而战——但从另一个角度,这一故事也是“造神运动”的产物,通过描绘一战中看似充满诗意的一面,人们很容易忘记它的血腥残酷。

无论历史还是游戏中,一战的阿拉伯战场都拥有让公众浮想联翩的众多因素

在当年被战火波及的众多地区中,欧洲显然不是这种神话的温床,因为这里只有连绵的堑壕和腐烂的尸体,但阿拉伯半岛则不同,这里有身着长袍的武士、招展的旗帜和浩瀚的沙漠——它们都唤起了公众对“英雄主义”的怀念。在1962年、电影《阿拉伯的劳伦斯》上映后,这场造神运动更被推到了顶峰。然而,真实的阿拉伯战场却和人们的想象的完全不同,这里甚至很少有连绵起伏的沙漠,只有碎石遍布的荒原和连绵无尽的山丘。这些都让战斗变得格外艰巨。尽管有工业革命作后盾,但在当地作战的军队仍要服从于一个事实:荒漠可以瞬间将他们埋葬。复杂的政治环境,恶劣的自然环境,让列强被迫就地寻找代理人。

电影《阿拉伯的劳伦斯》剧照

在一战期间,这些“代理人”就是阿拉伯酋长侯赛因和他的儿子们,作为游牧民的后代,他们和土耳其有着不共戴天的仇恨;在英国政府的鼓动下,1916年,一场大起义如旋风般爆发了,占领军措手不及,然而,随着战争持续,起义也愈发显得混乱和无力。

就在旗开得胜之后,阿拉伯人将目光转向了城市,但在正规战方面,这些部落战士完全无法和正规军对抗,不仅如此,土耳其人还带来了机枪、榴弹炮和双翼飞机——短短几个月内,起义队伍就陷入了四分五裂。

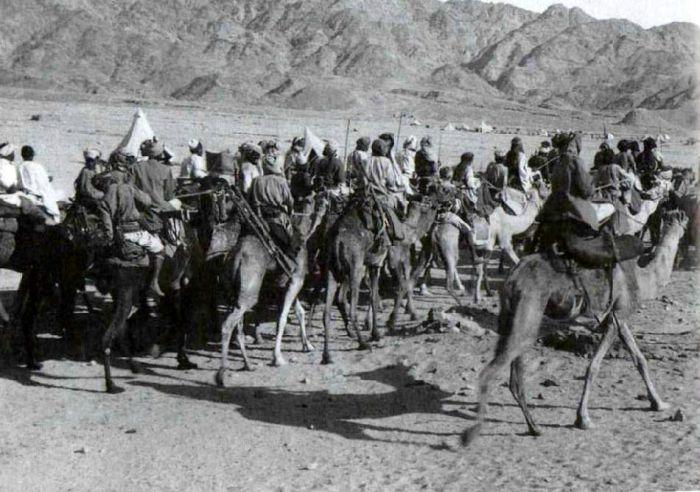

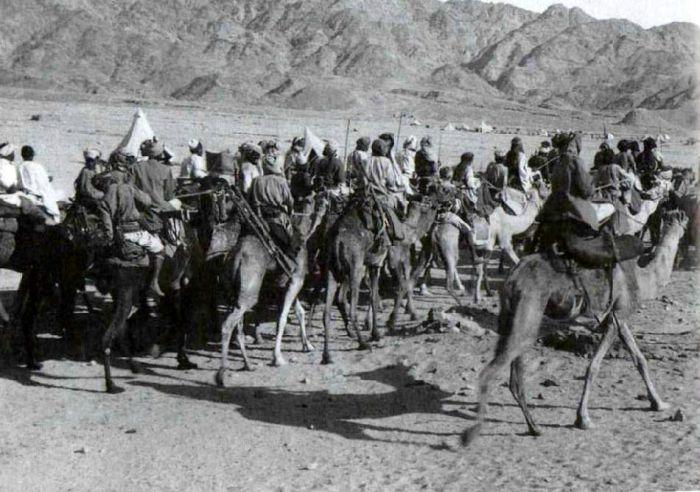

参与阿拉伯起义的部落战士,相较阵地战,他们更擅长以游击战的形式打击土耳其军队;而缺乏有效的领导,则令他们的战斗力一度大打折扣

这种混乱在劳伦斯到达前到达了高潮。面对一队土耳其骑兵的攻击,部落武装在几天内就损失了3000人,而在这些损失当中,只有一小部分是阵亡和受伤,其中大部分成员只是带着武器和战利品从营地逃走了——但劳伦斯并不害怕逆境。1901年,牛津男子学校的校长曾这样评价劳伦斯:“冒险性很强……经常表现出超乎年龄的克制……意志坚定。”不仅如此,他早熟的一面还体现在对知识的渴求上,当同伴们仍然在阅读《圣经》和各种小说时,他已经开始阅读最专业的历史书籍。

909年,劳伦斯凭借优异的成绩从牛津大学历史系毕业,随后立刻前往叙利亚参与对当地遗址的考古挖掘。但他来到当地之后,不久便发现,自己对当地人的兴趣远远大于考古本身。晚上,他经常在营地的篝火旁和工人们待在一起,从小道消息一直聊到奥斯曼帝国的政治结构,这些都给劳伦斯带来了丰富的认识和经验。

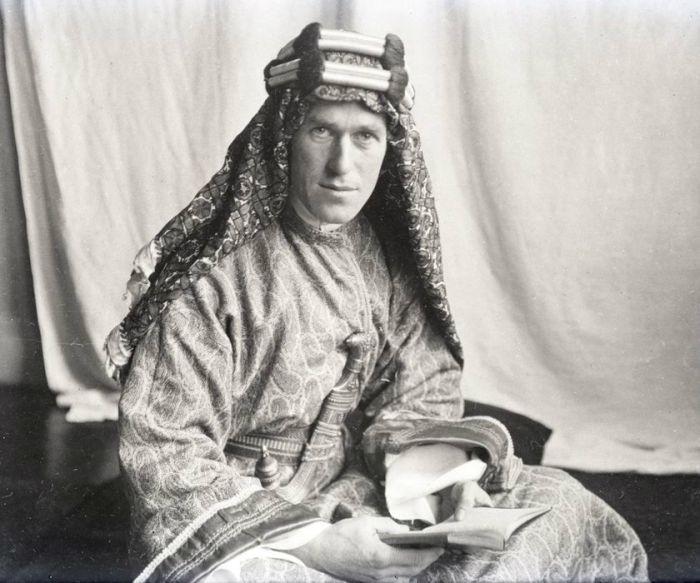

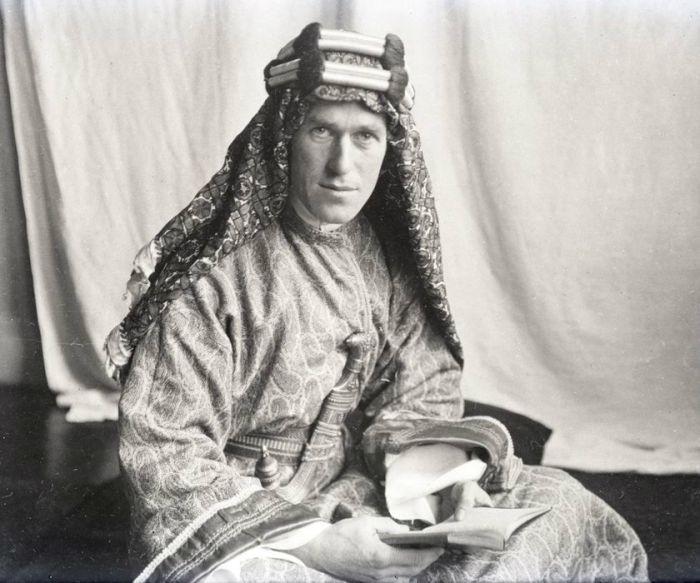

身着当地服装的托马斯·劳伦斯

1915年,劳伦斯被英军征召,成为驻扎在开罗的一名参谋军官。在他的同僚眼中,阿拉伯人毫无组织和纪律性,是一群乌合之众,但劳伦斯并不赞同这种看法,他认为,阿拉伯人是天生的游击队员,唯一需要的只是一位强有力的领袖——这位领袖将刺激他们、威胁他们,进而为一个共同的目标战斗——1916年10月23日,劳伦斯确定找到了这个“给起义带来荣光的人”,这个人就是侯赛因的第三个儿子——费萨尔亲王。

在劳伦斯和英国政府考虑的候选人中,费萨尔不是唯一的人选,也不是最有竞争力的一个。但和父亲、众多兄弟和其它军阀不同,费萨尔脑海中始终存在一个宏伟的想法:这就是将纷争中的部落联合起来,建立一个“阿拉伯国家”,进而将土耳其人彻底赶出中东。在劳伦斯的呼吁下,英国人为费萨尔送来了枪支、火炮和弹药,而作为实现这个设想的第一步,劳伦斯和费萨尔开始向北方重镇——亚喀巴前进。

费萨尔亲王(前方着长袍者),他后来短暂地成为叙利亚国王,但迅速被法国人驱逐

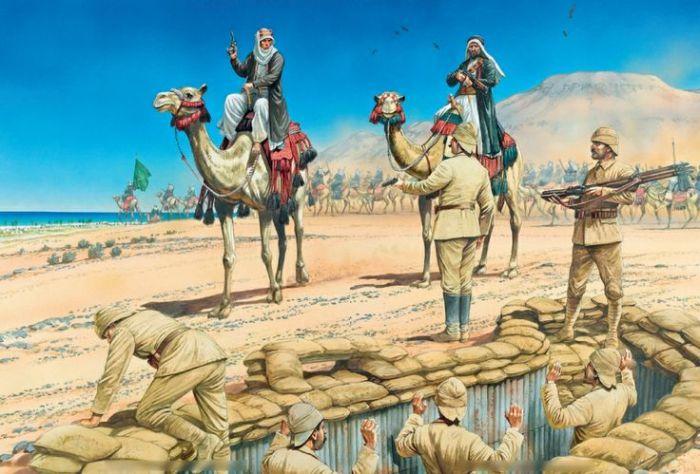

在沿途,他们忍受经着热风和沙尘暴的折磨,以粗面包和倒毙的骆驼为食。一路上劳伦斯穿着一身长袍,向各个部落兜售着“阿拉伯国家”的理想,这让费萨尔最终建立了一支上万人的部队。经过长途跋涉,亚喀巴的轮廓在地平线上清晰可见,但土耳其方面也开始调集援军,一场恶战似乎无法避免。然而,发生在城外的战斗却成了一战中最具戏剧性的一幕:500多名土耳其正规军被350名骑骆驼的部落战士击败,他们中有近400人被俘,其余则向北狼狈逃窜。

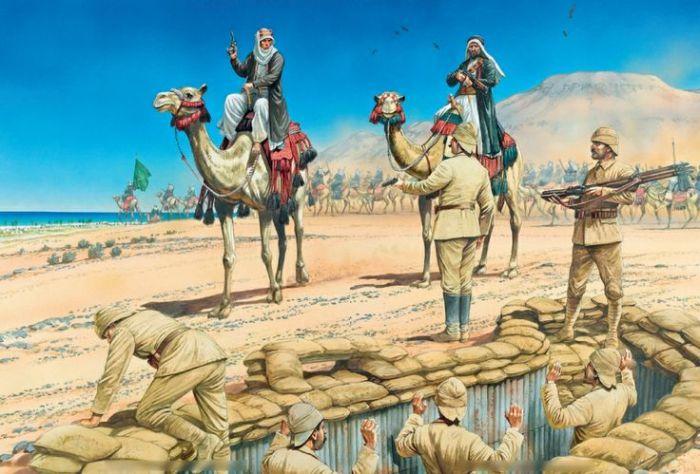

艺术画:劳伦斯和部落战士攻占亚喀巴郊外的土耳其军队阵地,他发动的这次袭击,不仅击败了数量占优的当地驻军,还令阿拉伯人获得了一个优良港口

随着亚喀巴的占领,劳伦斯打开了通往叙利亚的大门,费萨尔的梦想离实现也只有一步之遥,但就在此时,英国和法国却抛弃了支持“阿拉伯国家”的承诺,私下计划着对中东地区进行瓜分和占领。劳伦斯对这些一无所知,他依旧和部落战士们并肩行动,此时的土耳其军队士气低落,只是因为一条补给线,他们才能垂死挣扎——这条补给线就是汉志铁路。

作为当时中东地区为数不多的现代化铁路,汉志铁路于1900年开始兴建,从大马士革一直延伸到麦地那,其建造目的名义上是为了方便穆斯林去麦加朝觐,但其军事意义要远比宗教意义更为深远:通过这条铁路,土耳其人可以将军队部署到中东各地,但其绵延超过了1000公里,这使它变得极易遭到攻击。

《战地1》中的汉志铁路

这也是本节开头的一幕,它也在《战地1》的预告片中出现:在叙利亚附近的荒原上,劳伦斯耐心等待着地平线上的黑烟,只是,在现实中,他们并不会挥舞着马刀发起冲击——此时的他们装备精良,拥有机枪和TNT炸药。从1917年9月到1918年初,他们在叙利亚大举行动,平均每周都有一列土耳其列车被摧毁,正如劳伦斯本人的描述:“一声骇人的巨响,铁路从眼前消失,紧接着喷出一阵黑色的尘土和烟柱,足有60米高,60米宽。”与之一道支离破碎的,还有土耳其在中东超过500年的经营和努力——1918年10月,劳伦斯和费萨尔并肩作为胜利者进入了大马士革。

同一个月,奥斯曼帝国签署了停战协定。然而,此时,劳伦斯的事业却接连遭到打击:十月革命后,苏俄政权公布了先前列强瓜分中东的秘密协定。劳伦斯得知此事,感到自己被政治家们出卖了,并为把成千上万的追随者引错了方向而倍感后悔。

1919年召开的巴黎和会上,劳伦斯与费萨尔一道前往巴黎,为争取阿拉伯国家独立做最后的努力,但他这些努力的结果都是徒劳无功。在巴黎和会之后,法国控制了叙利亚和黎巴嫩,英国控制了巴勒斯坦和伊拉克,这实际是对先前所有许诺的背叛。从那以后,阿拉伯人彻底放弃了对“国际公理”的相信,所有的期待也被转化成了仇视。这种态度被一代代的统治者们继承和操纵,其影响一直持续至今。

对身在一线的执行者——劳伦斯,他无疑曾试图抵制这一幕,但在国际博弈这个“大棋局”面前,他的努力将注定毫无用处;而对幕后操纵的政治家们来说,他们从开始便抛弃了“公理”和“正义”,所有的行动只是为了一个目标——置对手于死地;高尚的口号更只是一个幌子,它吸引人们无条件地为它而战,劳伦斯和他的部落战士是如此,《战地1》封面的黑人士兵也是如此。

封面:美军第369步兵团——“哈勒姆的地狱战士”

如果对1918年的局势做一个概述,它可以概括为:这场战争在摧毁帝国,也在走向结束。此时,俄罗斯已退出了战争,土耳其奄奄一息,奥匈帝国在内外交困中苦苦挣扎,德意志、不列颠和法国则在拉锯战中精疲力尽。这时,美国人走了进来,仅在1917年,他们就将80万名士兵派往了欧洲,同时抵达的还有惊人的装备和物资——而这些,正在影响战争成败的天平本身。

《战地1》的一个扩展包即以美军第369步兵团——“哈勒姆的地狱战士”为名

在开赴前线的美军部队当中,有一支特殊的战斗力量——陆军第369步兵团,这个团的成员是来自纽约的黑人——他们后来被称为“哈勒姆的地狱战士”。该团由威廉·海沃德上校在1916年组建。按照当时的法律,其从成立伊始便遵守着种族隔离制度,其普通士兵全部是黑人,而白人则担任军官。即使如此,非议仍然此起彼伏,有人认为,将黑人招募为士兵是一种浪费。但海沃德对此不以为然,他说:“我不认为士兵天生存在优劣之别。”

1917年12月,第369团在法国登陆,他们的第一个目标不是炮火纷飞的前线,而是风景如画的卢瓦尔河河口,在当地,他们修建道路、铺设铁轨、从港口装卸物资——这些“任务”其实更像是一种侮辱。军方当时的命令是:鉴于黑人在“智力上存在严重不足”,因此不能作为正规部队投入战斗——这激起了该团的集体反对,作为结果,1918年3月,第369步兵团被调往香槟地区,在法军的指挥下投入了作战。

美军第369步兵团成员在乘船前往法国期间的照片,他们最初没有承担战斗任务

这种安排背后的原因非常简单:经过四年战争,法国的兵员已经山穷水尽。不仅如此,由于当时法军从殖民地招募了大量黑人,因此其军队对黑人的歧视更少,指挥也更为得心应手。此时,战争恰好进入了一个微妙的阶段:随着俄罗斯退出战争,德国将部队从东线调往西线,以取得一次“决定性胜利”。

在这样的局面下,第369步兵团被部署到了阿戈纳森林,按照传说,这里曾是邪恶巫师的藏身之所,但在一战期间,它留给交战方士兵的印象并不是恐怖,而是难以形容的艰苦。在整个夏天,阿戈纳森林几乎都在下雨,粘土路变得泥泞难行,车辆滑进沟渠,马匹摔倒,让每个士兵精疲力竭。此外就是持续不断的炮击和冷枪——它们每天都要夺走许多人的生命。

作为黑奴的后代,第369团似乎天生就拥有某种超常的适应能力:他们学会了忍耐,并且将阵地视为荣誉和生命,为更好地同德国人作战,他们装备了大量12毫米短管猎枪——它们在堑壕中威力巨大,让德国人甚至宣称其违反了《日内瓦公约》,但协约国对这些抗议置之不理。

艺术画:第369步兵团进攻德军阵地

1918年9月25日,第369步兵团奉命向德军发动进攻,这场进攻是协约国阿戈纳森林攻势的一部分,在这一天,上万名士兵冲出积水的堑壕,跨过了因炮击和暴雨而无法辨认的战线。第369步兵团的目标是一座名叫Séchault的村庄,敌人的交叉火力最初令他们寸步难行,不断有人阵亡和负伤。但在愤怒的驱使下,这些士兵还是潮水般地向德国人的阵地前进。大规模的肉搏战开始了,尽管这些黑人是头一次看到这样的场面,但他们依然勇敢地用左轮手枪、手榴弹、最后用刺刀进行进攻。黑人士兵亨利·约翰逊和约瑟·罗伯茨就是一个例子,他们在弹药耗尽的情况下仍然击退了一支24人的德军巡逻队,其中约翰逊在肉搏战中用短刀砍死了至少4名德军,其它德国人则狼狈逃窜。当进攻结束的时候,第369团已经挺近了14千米,将友军部队抛在了身后,前面提到的、两名士兵都被授予了荣誉勋章,它也是当时美军的最高荣誉。

1918年,团长海沃德在一封家信中写道:“这些士兵是我见过的最意志坚定的男人……他们不仅占领了大片的土地,还给那些怀疑的人们留下了深刻印象,人们将他们称为‘哈勒姆的地狱战士’。”1919年2月17日,这些士兵从欧洲归来,在纽约第五大道进行了凯旋仪式,但光荣并非没有代价:1500名该团的士兵被永远埋葬在了欧洲大陆,幸存者则迟迟无法拥有和白人士兵一样的退伍待遇。不仅如此,美军中的种族隔离制度,以及对黑人士兵的歧视,直到二战结束还没有消散,虽然黑人组成的第369步兵团从没有丢失一处阵地,但离收获真正的尊重和荣誉,他们只是迈出了漫长道路上的第一步。

在文章的最后,我们来回顾下《战地1》的最新宣传片:

《神奇男孩3:龙之陷阱》登Steam 重制6月发售

《神奇男孩3:龙之陷阱》登Steam 重制6月发售

《雷神之锤:冠军》系列漫画曝光 角色故事太残暴

《雷神之锤:冠军》系列漫画曝光 角色故事太残暴

独立神作神不起来《RiME》Switch最高30帧720P!

独立神作神不起来《RiME》Switch最高30帧720P!

R星解释《荒野大镖客2》跳票原因 并发全新截图

R星解释《荒野大镖客2》跳票原因 并发全新截图

免费粉丝自制《光环》游戏首个动画宣传片展示

免费粉丝自制《光环》游戏首个动画宣传片展示

挑战重力反转!FPS新游《不法之徒》确定登陆PS4

挑战重力反转!FPS新游《不法之徒》确定登陆PS4

科幻感十足 PSVR《Rez无限》VR共感觉装备公开

科幻感十足 PSVR《Rez无限》VR共感觉装备公开

《血迹:夜之仪式》曝新视频 独臂武士造型酷炫

《血迹:夜之仪式》曝新视频 独臂武士造型酷炫

一款典型的反面教材 《维京之战》IGN详细评测

一款典型的反面教材 《维京之战》IGN详细评测

Paradox推出《钢铁之心4》新视频 感受三军战力吧

Paradox推出《钢铁之心4》新视频 感受三军战力吧

经典再现 《毁灭战士3》神偷Mod推出独立版本

经典再现 《毁灭战士3》神偷Mod推出独立版本

《上古卷轴5:天际》Kinect演示公布 龙吼成真

《上古卷轴5:天际》Kinect演示公布 龙吼成真

《辐射4》PC版曝新问题 帧数越高游戏速度加快

《辐射4》PC版曝新问题 帧数越高游戏速度加快

《德军总部:新秩序》新预告 与纳粹女军官较量

《德军总部:新秩序》新预告 与纳粹女军官较量

所见即所得!《使命召唤11》画面真实不忽悠人

所见即所得!《使命召唤11》画面真实不忽悠人

重现上古之谜 《轩辕剑外传穹之扉》宣动三来袭

重现上古之谜 《轩辕剑外传穹之扉》宣动三来袭

开放世界ARPG《猫咪斗恶龙》今夏

开放世界ARPG《猫咪斗恶龙》今夏 《最终幻想15》1.10上线调查 投

《最终幻想15》1.10上线调查 投